“展信如晤。我是来自上海市宝山区陈伯吹罗店实验学校的学生代表苏晨曦。此刻,校园内的红十字烈士纪念碑庄严矗立,这里长眠着‘八一三’淞沪会战中在前线救护伤员时为国殉职的中国红十字总会上海第一救护队苏克己等四位红十字烈士,碑文记载着烈士们奋起反抗侵华日军野蛮暴行的英勇事迹,激励着我们以史为鉴、为中华民族伟大复兴自强奋斗。今天写信,邀各位同学共同缅怀一位出生于江苏武进、牺牲在宝山罗店的红十字烈士——苏克己。”

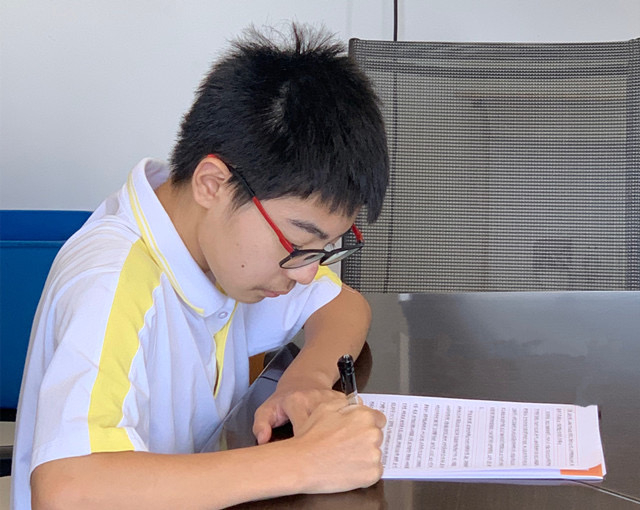

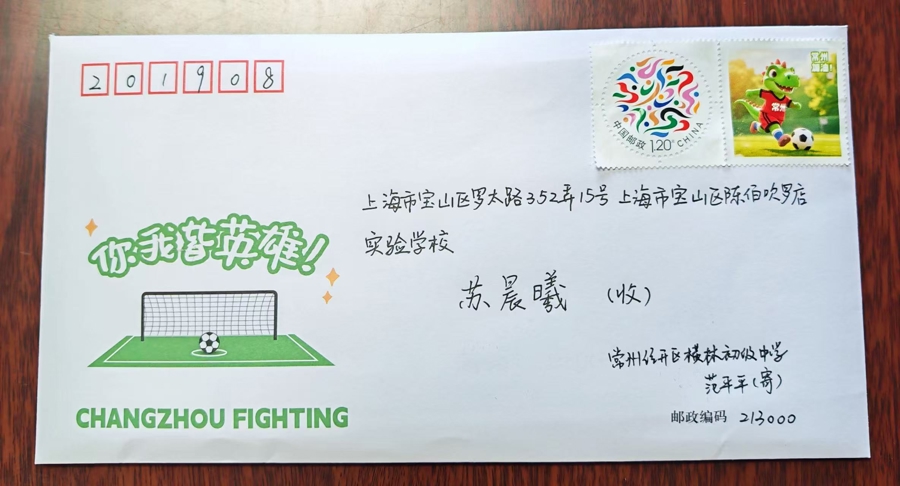

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在“八一三”淞沪会战爆发88周年纪念日到来前夕,“10后”苏晨曦萌发了给烈士家乡学生写信的想法。在网上查找相关信息后,他把信寄往苏克己烈士的家乡——江苏常州,收件人是常州经济开发区横林初级中学的学生们。

苏克己出生在江苏武进一个中医家庭,从上海南洋医科大学毕业后,辗转多地医院工作。1932年,苏克己在大场参加了“一二八”抗战的伤兵救护,后转至上海第十二伤兵医院、常州天宁寺伤兵医院等投身抗战救护。1937年,“八一三”淞沪会战爆发后,侵华日军进攻上海北翼的军事重镇罗店,中国红十字会上海分会委派苏克己为第一救护队副队长,以罗店医院为战地救护医院,抢救伤员。8月23日,我军一位飞行员受伤后跳伞降落在罗店附近一农家竹园中,苏克己闻讯急忙率队前往战地开展救护,在罗店商团青年义勇队的帮助下,迅速将伤员送至医院,并施行了急救手术。之后,苏克己等四位红十字人员在帮助伤员撤离时,不幸遭遇日军。日军明知是红十字医务人员,仍然将“救护人凌虐备至”,“苏医师忿不可遏,以未缚之手,举药囊向寇掷击,寇暴怒,拔刀乱砍苏氏”。

抗战胜利后,为纪念为国献身的英烈,1946年2月,中国红十字会决定在当年救护伤员的烈士殉难处筹建红十字四烈士纪念碑。当年10月,上海各界隆重举行了红十字纪念碑揭幕典礼。1952年10月,苏克己被追认为革命烈士。

苏晨曦写道:“书声琅琅的校园里,我们常听老师讲起红十字四烈士英勇献身的感人事迹,学校每年都会举行纪念活动,高高耸立的红十字纪念碑,见证着我们中华民族面对外敌入侵,不甘屈服、浴血奋战的悲壮历史,也警示着我们居安思危,珍爱和平,为中华民族的伟大复兴努力奋斗。”

收到这封饱含真情的信,横林初级中学的同学们也很激动。信上字里行间流淌的对苏克己烈士的深切缅怀和对英雄精神的炽热追寻让大家心潮澎湃,苏克己烈士青年时悬壶济世、烽火中舍身救护的事迹令众人动容。

日前,横林初级中学学生范平平寄来了回信。她在回信中说,苏克己曾于1932年转战常州天宁寺伤兵医院,在古刹钟声里守护同胞生命,这段历史至今仍在地方志中熠熠生辉。烈士家族后人曾多次返乡寻根,将家族珍藏的史料捐赠给常州档案馆,成为青少年爱国主义教育的生动教材。

“苏克己烈士生于常州、牺牲于宝山,这份跨越长江水与黄浦江的情感共鸣,让我们两地学生的心紧紧相连。”范平平还提到,横林初级中学的校园内,同样激荡着英雄的壮歌。她详细介绍了从常州走出的另一位英雄——东北抗联名将冯仲云烈士的事迹。她说,校园中矗立着冯仲云塑像,从“仲云楼”“齐云楼”“追云楼”的命名,到课堂上的红色故事,同学们在潜移默化中感受着信仰的力量。

信的最后,范平平热切期盼与上海的同学们以英雄之名相聚,在交流互访中,将伟大的抗战精神融入学习与成长。以书信为纽带,沪常两地青少年在深入了解烈士精神背后家国情怀的同时,让红色基因在代际传递中焕发新的生命力。

为更好地引导宝山青少年群体铭记历史脉络、缅怀革命先烈、传承抗战精神,宝山共青团计划开展一系列活动。以此次陈伯吹罗店实验学校与横林初级中学学生之间的书信交流为契机,后续将进一步开展“致英雄家乡的信——以青春之名,续英烈荣光”主题活动,以书信为纽带,让宝山与抗战英雄家乡两地青少年在“探寻事迹—书写感悟—实地互访”的过程中,深入了解烈士精神背后的家国情怀;通过“同龄人对话”“跨地域联结”,让抗战记忆从历史文本转化为可触摸的情感共鸣,真正实现“以信传情、以情载史”。

宝山共青团还将陆续开展“打卡红色宝山·重走抗战足迹”寻访活动、“理响青春·声动宝山”宝山区青年理论宣讲展示交流活动、“社区小先生红色讲解员”活动、“国旗下成长” 主题活动、大学生研学等活动,凝聚“以史为鉴、开创未来”的青春力量。

诚利和配资-查查看股票配资-股票按月配资开户-2024年正在受骗的平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票配资交流作为银发经济标杆企业

- 下一篇:配资公司选择“不要听到批评就跳脚